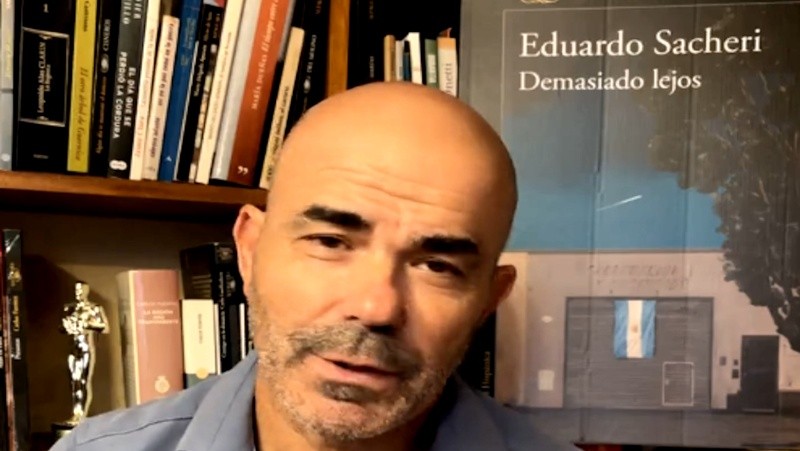

A 43 años de la guerra de Malvinas, el historiador y escritor Eduardo Sacheri lanzó su nueva novela Demasiado Lejos (editorial Alfaguara) que presenta tres familias cuyos hijos van a la guerra, un grupo de hombres que se juntan en un bar cerca de Plaza de Mayo, un mozo que sirve café a los integrantes de la Junta Militar, una mujer que trabaja en Cancillería; son las historias que se suceden mientras se consuma la ocupación y posterior conflicto bélico con el Reino Unido.

El también profesor y guionista habló con el programa De Boca en Boca de Radio 2 en ocasión de haberse cumplido 43 años del inicio de la guerra. Adelantó que ahora está trabajando en una nueva novela sobre Malvinas, a presentar en noviembre próximo, con historias de los soldados (“los que estuvieron allá”), algo muy distinto a lo que ocurría “acá”, mientras se sucedían los combates.

–¿Cómo surge la idea de escribir una novela sobre Malvinas cuyos protagonistas son ciudadanos comunes?

–Algunas de mis novelas anclan en algún momento de la Argentina reciente porque me parece que la literatura también sirve para pensarnos quiénes y cómo fuimos. Y la guerra de Malvinas tiene que ver con ese quiénes y cómo fuimos que nos sigue rondando inevitablemente. Pude haberlo encarado por los “grandes” personajes quienes tomaron las decisiones como los tres integrantes de la Junta Militar (Leopoldo Fortunato) Galtieri, (Jorge Isaac) Anaya, (Basilio) Lami Dozo o el canciller (Nicanor) Costa Méndez. Pero me pareció más interesante presentar personajes como cualquiera de nosotros: cómo fuimos en esos menos de tres meses vertiginosos, emocionantes, sentimentales y trágicos de 1982. Y repasar un poco qué emociones, decisiones y actitudes nos gobernaron.

–¿Esas historias son reales?

–Lo real es el trasfondo histórico. Me tomé el laburo de hacerme una cronología diaria sobre qué pasaba, qué publicaban los diarios y los tres o cuatro comunicados diarios del Estado Mayor Conjunto. Los personajes son cualquiera de nosotros, en el fondo es la gente que más me interesa: una chica que trabaja en Cancillería, cuatro tipos que se juntan en un bar después del trabajo, un mozo que le sirve café a los popes del gobierno viéndolos y escuchándolos mientras toman decisiones, y las familias de tres chicos que son clase 62 y son reincorporados a partir del conflicto y tienen otra mirada. Una cosa es ir a hacer las compras y charlar sobre los misiles y los aviones, y otra cosa es salir a hacer las compras y escuchar esas charlas mientras mi hijo está en la guerra sin saber les está pasando. En esa contradicción hay mucho para pensar.

–¿Qué mirada tienes hoy acerca de la reivindicación histórica de la soberanía sobre Malvinas?

–Creo que la cuestión de cómo nos aproximamos hoy a Malvinas es recontra complicada y en realidad lo fue siempre. Hace unos cien años tenemos la reivindicación de Malvinas como algo de agenda nacional. Durante el siglo 19 se las reclamaba como algo de gobierno, en la década del treinta del siglo pasado ese tema baja a la agenda pública. Nosotros nos educamos pintando las islas del mismo color de la Argentina y poniendo cartelitos. Pero hay algo más complejo y es la relación con ese territorio. No tenemos vínculo directo con quienes viven ahí, nos detestan y es doloroso comprobarlo. No sé cuál es el camino de la reivindicación. Pero nuestro vínculo es traumático y empioja mucho más la situación, sobre todo después de la guerra, a pesar de que desde los años 60´ veníamos proveyéndoles mercaderías.

–¿Cómo crees que opera esa dualidad de la mayor parte de la sociedad que salió a vivar la ocupación de las islas y después vio el verdadero desenlace de esa experiencia?

–Nos quedó un sabor incómodo. Ese 2 de abril casi todo el mundo se volcó a la euforia, a la gratitud y al aplauso frente a esa decisión de la dictadura. Primero no incluía la posibilidad de una guerra, nadie lo pensaba. Creíamos que el mundo iba a estar de nuestro lado. Después, la cosa se puso más oscura, el 1 de mayo empezaron los bombardeos y el día después fue el hundimiento del crucero General Belgrano; eso nos sacudió. Sin embargo, la reacción de la sociedad no fue retroceder porque nos metíamos en un berenjenal. La frase de Galtieri “si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla” vivada en Plaza de Mayo tiene un nivel de liviandad que tenés que hacerte cargo. La batalla no la presentaron ni Galtieri ni los que lo vivaron en Plaza de Mayo, la presentaron los que fueron a las islas. Hay una cosa de frivolidad desde acá, casi futbolera, desde atrás del alambrado. En Malvinas fue otra historia, los que pusieron el cuerpo es otra historia. Algo que contaré en la próxima novela.

–¿De qué manera trabajar la cuestión Malvinas con nuestros hijos?

–Como todos los grandes temas de la Argentina reciente: hablándolo, instalándolo en la escuela. Es verdad que a nuestros jóvenes les queda lejos lo que pasó hace 43 años, no solo Malvinas. Le queda cerca desde lo sentimental; pero desde el conocimiento sobre cómo reclamamos y que pasó en la guerra les queda lejos. La escuela debe estudiarlo, no solo tirando la camiseta sobre la mesa, hacernos cargo, pensando en el contexto, cuál fue la reacción de la sociedad, el impacto político de la decisión y la guerra, y pensando también que un año y pico después los militares tuvieron que agarrar la valija e irse.

–Hablaste sobre una nueva novela, ¿hay otra vinculada a Malvinas?

–En realidad, esta novela estaba pensada sobre los que estuvieron acá y los que estuvieron allá, pero eran dos mundos tan distintos que en un momento dije «pará». Y así fue como en marzo pasado salió Demasiado Lejos sobre los que estuvieron acá. En noviembre próximo sale la novela Qué quedará de nosotros y creo que esa era la pregunta de los soldados cuando esperaban los ataques finales nocturnos por parte de los ingleses en las batallas de infantería durante las últimas tres semanas de la guerra. Es la historia de los soldados que ojalá la tomen bien porque yo soy un cómodo señor que en ese momento tenía 14 años y ahora me tomo el atrevimiento de hablar sobre aquello.